第57回Gaseous Electronics Conference (GEC)

野崎智洋(東京工業大学理工学研究科)

|

標記の会議が2004年9 月26日から29 日までの4 日間にわたりアイルランドで開催されました.本報告は学会誌Vol.81-3月号掲載になります. |

|

米国物理学会(APS)原子分子光物理分科(DAMOP)のYearly Special Meetingである第57回Gaseous Electronics Conference(GEC)が,Ireland - BunrattyのFitzpartick Bunratty Conference Centreにおいて9月26日−29日に渡り開催された。GECは米国内の会議で,気体放電現象およびその応用に関わる基礎研究に主眼を置くことが規約上の会議である。例年アメリカ国内で開催されるが,2004年はアイルランドでの開催となった。会場となったBunrattyは,ブリテン諸島で最も長いシャノン川の河口に位置する歴史の古い街である。隣接するリムリックは人口約7万人のアイルランド共和国第3の都市であり,9世紀頃バイキングによって作られた街として有名である。現在は近代的な産業都市として,とりわけDELコンピュータの欧州生産拠点として繁栄している。この地域には,アメリカへのゲートウェイとして発展したシャノン空港があるため,アメリカ人,カナダ人にとって馴染みの深いエリアである。学会期間中はあいにくの曇り空であったが,それを忘れさせる閑静な街並みと美しい自然が印象的であった。 |

写真1:Fitzpatrick Hotel

Bunrraty Catsle

|

2004年は,19カ国から265名の参加者(2003年-349人,2002年-294人)を得て例年どおりの規模で開催された。参加者の内訳を表1に示す。米国内の会議とはいえ参加国は多様であり,実質的な国際会議といえる(約70%が米国外からの参加者)。また,2004

年は8月15日-20日に開催されたGordon Research Conference -

Plasma Processing Science - (http://www.grc.uri.edu/programs/2004/plasproc.htm)の参加者も多数出席しており,本会の重要性,レベルの高さを反映した結果となった。 表1 参加国の内訳(アルファベット順)

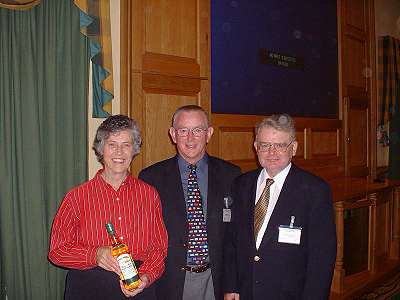

2004年も例年どおり,Arranged Sessionと呼ばれる24の重点領域セッションが設けられ2並列で進行された。また,4つのポスターセッション,1つのプレナリーセッションも含めて,19件の招待講演と115件の口頭発表,162件のポスターを合わせて296件の発表があった(2003年-337件,2002年-273件)。今年のAPS Will Allis Prize受賞記念講演は,カナダWindsor大学のBill W. McConkey教授(写真2)により,"Colliding electrons - Workhorses of gaseous electronics"と題して行われた。プラズマ中の原子分子衝突過程に関する基礎研究の成果をはじめ,絶対電子衝突断面積に関するレビューをユーモアを交えながら講演された。

|

写真2 左からMs. Maureen McConkey (Bill's wife),

Dr. Bill McConkey, Dr. Alan Garscadden (Chairman)。

詳細はこちら:http://www.aps.org/praw/allis/04winner.cfm

|

今年のArranged Sessionにおけるテーマ(招待講演者 [所属])を表2に示す(敬称略)。近年,高気圧非平衡プラズマ(グロー状プラズマ),ナノテクノロジー,バイオ-エレクトロニクスに関する基礎・応用研究がクローズアップされている。日本からも2名の招待講演が取り上げられた。高気圧で空間的に均一な反応性非平衡プラズマを形成・維持する1つの方法として,プラズマリアクタのマイクロスケール化が有効である。一方,リアクタのマイクロスケール化はエネルギー密度の増加をもたらしプラズマの熱化を促進する側面も有する。名古屋大学の河野明廣教授は(RW1-1),100mmのマイクロギャップで大気圧マイクロ波放電を形成し,トムソン散乱法によりプラズマのキャラクタリゼーションを行うと同時に,熱・流動特性を解析し高気圧反応性プラズマの基礎特性とVUV光源への応用について総括的に論じ注目を集めた。マイクロプラズマとは,ミリメートル〜サブミクロンの微小空間において形成されるプラズマを指し,リアクタサイズが小さくなるほど動作ガス圧力が大気圧あるいはそれ以上の高圧領域に移行する特徴があることから,必然的に大気圧プラズマとも密接にかかわっている。マイクロプラズマに関する研究の詳細は次のURLを参照されたい:http://plasma1.kuee.kyoto-u.ac.jp/~tokutei429/ |

表2 Arranged Sessionにおけるテーマと招待講演者

|

|

|

|

|

|

|

|

不安定性 |

|

|

|

|

おける材料合成 |

N Benjamin [Lam Research], D Economou [Univ Houston] |

|

へのプラズマ応用 |

J Winter [Ruhr-Univ. of Bochum], T Nozaki [Tokyo Tech] |

へのプラズマ応用 |

K Bowen [Johns Hopkins Univ], P Burrow [Univ of Nebraska-Lincoln] |

|

|

M Haverlag [Eindhoven Univ. of Tech], L Collins [Los Alamos National Lab] |

表面相互作用 |

|

|

|

|

とシース |

|

|

|

J Ullrich [Max-Planck-Institute fur Kernphysik] |

プラズマ |

|

|

|

M Bowden [Eindhoven Univ. of Tech.] |

|

G Hancock [Oxford Univ] |

|

|

I Williams [Queen's Univ Belfast] |

|

W Stwalley [Univ of Connecticut] |

|

の応用 |

|

|

|

|

相互作用 |

W Huo [NASA Ames Res Center] |

|

A Kono [Nagoya Univ], U Ebert [CWI Amsterdam and TU Eindhoven] |

|

/再結合 |

H Hotop [Technische Univ Kaiserlauten] |

|

|

|

一般発表(口頭,ポスター)のおおよその分野と件数は次のとおりである。高圧非平衡プラズマ(26件),バイオ・エレクトロニクス(6件),ナノ材料生成とダスティプラズマ(26件),デバイス・材料プロセシング(16件),プラズマ化学(20件),負イオン生成・不安定性(7件),プラズマ表面相互作用(6件),プラズマ推進(2件),光源(11件),容量結合プラズマ(14件),誘導結合プラズマ(12件),磁場を利用するプラズマ(7件),グロー内諸現象(26件),シース(8件),プラズマ診断(48件),モデリング・シミュレーション手法(13),レーザーカイネティクス(1件),輸送係数(4件),高励起原子(3件),熱プラズマ(3件),パルスプラズマ(6件),原子・分子衝突過程(33件)。 大気圧プラズマ,バイオ-エレクトロニクスが注目を集めているとはいえ,依然,基礎研究に重点を置いた配分となっていることがわかる。一般に新領域の研究ではアプリケーションが先行することが多いが,これをサポートするためのプラズマ診断技術は不可欠であり,新旧の研究テーマがうまく調和しているといえよう。大気圧プラズマ応用で著者が関心を持った発表を1件紹介したい。Ireland に拠点を置くDOW CORNING(http://www.dowcorning.com/content/plasma/)は大気圧グロープラズマに液体微粒子を供給して薄膜をコーティングするプロセスを開発した(写真3)。本プロセスの特徴として,(1) 微粒化した液体原料を直接供給して薄膜を堆積する,(2) よって膜堆積速度が著しく向上する,(3) 液体が本来保有する化学構造が失われないため多種多様な薄膜をコーティングできる,などが挙げられる。液滴と大気圧プラズマの相互作用をはじめとする現象解明は未だ進行中であるものの,まさに大気圧だからこそ実現可能となるユニークなプラズマ・プロセッシングである。

例年,GECのバンケットでは座興が恒例となっている。半世紀以上の独自の歴史を有するGECならではのイベントで,Secretaryの腕の見せ所でもある。今年のバンケットはシャノン地方で有名な3つの古城のうち2つを会場として(Bunratty

Castle(写真4),Knappogue

Castle)中世晩餐会の形式で行われた。中世晩餐会はこの地方の観光としても有名で,古城では当時の貴族をもてなしたといわれる食事に歌や踊り,そして観客を交えての余興を楽しむことができる。バンケットではオフィシャルなアナウンスメントは実質ゼロで,これらは学会最終日のConference

Lunch において行われた。 写真4 Banquet(Bunratty Castleにて)

学会最終日,閉会にあたってConference

Lunchが開催され(Bunratty Castle Hotel),Student

Awardの表彰,次会開催地などがアナウンスされた。2004年は,Milica

Jelisavcic [Australian National University]

による”Electron Scattering from Plasma Processing Gases -

C2F4 and c-C4F8”がStudent

Award獲得した(指導教官:Professor Stephen

Buckman)。弾性衝突,振動励起を網羅した衝突断面積セットを構築すると同時に,他データとの比較,シミュレーション結果との比較により,衝突過程を総括的に論じたもので,研究レベルは極めて高いものであった。閉会に先立ち,またしても余興が企画された。インターネットを検索したところ,Denny

Laneの詩「Lament of the Irish

Maiden」の替え歌と思われる曲が即興で演奏された(写真5)。歌詞がユニークであるので1部紹介したい。

2005年第58回GECは,カリフォルニア- San Jose, CA (Lam

Research)にて10月16日-20日の日程で開催されることが決定している。最後に,本稿のデータ・写真を提供して下さったQueen's

University Belfast,Bill

Graham教授,大阪大学,押鐘寧助手,東京工業大学 渡辺隆行助教授に御礼申し上げます。また,GEC実行委員である北海道大学,酒井洋輔教授におかれましては,会議の運営からプログラム編集にご尽力いただいていることを付記します。 |

★会議報告のトップページに戻る★

最終更新日:2005.3.2

(C)Copyright 2005 The Japan

Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research.

All rights reserved.